每次举办书法展时,都会写些相关札记,有感怀,也可见观点。这里收的,是2015年浙江美术馆龚鹏程“墨家”书法展的部分。

墨屑

六月中,我去汉中,得往博物馆观其石刻。馆已老旧,石刻都竖放在玻璃柜中。开通褒斜道刻石、李君表、石门颂、杨淮表记、李苞通阁道、石门铭等,一字排开,如一列巨人,俯瞰着我。

石皆黝黑,因为久经墨拓,墨色深入石理,愈显伟岸威武。有些有碑额,乃当年凿迁时依碑制锯出,看着更像巨头方肩的大汉耸峙在那儿。令我神驰骨醉,心绪震荡,浑身冷颤哆嗦起来,久久不能平复。

这些铭刻,我见得熟了。不但印成的字帖自幼熟见,拓本我也早已有之,还经常整通临写之。伏案四五日以临摹一遍,你说能不熟吗?不料看到原刻,仍是如此震慑,感觉有说不出的魅力,让人要为之顶礼。艺术呀,就是如此,美的神圣感,令人敬畏!古人见一碑,要摩挲徘徊,甚至住卧其下若干天,不忍遽去。良有以也!

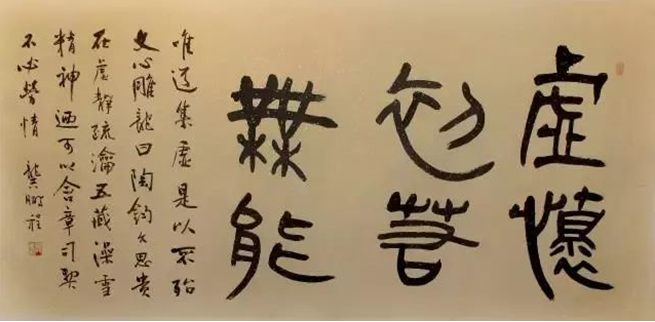

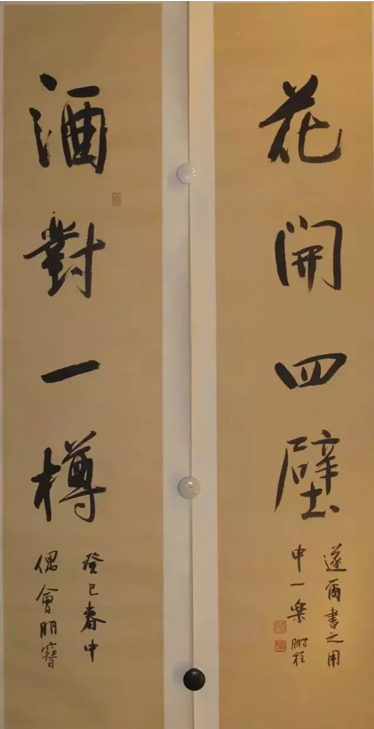

我过去在台北、澳门、北京、天津、厦门、法国的书法展,都以“文士书”为题,旨在强调书法应回归文人文学、书家应以士自期。这个宗旨,如今当然仍须贯彻,但这次展出,却还要在这基础上,补充说说上面讲的那种令人敬畏的笔墨传统之延续性,故改以“墨家”为题。

我们这类文人墨客,专事舞文弄墨,自是墨家无疑。而笔道墨情,相将成趣,亦确实可以焕发文字之妙、抒我幽悱之思。然墨道通玄,非仅如此而已,是以别作《墨说》一则略申其绪。展出之作品,或拟古,或自运,张皇而不颠不破,驰骤于有法有天,韵度庶几可求,情思期其弗匮。美之神圣感,当然还没能臻及,但优游墨苑,俯仰自得,已深觉庆幸了。

准备展览时,边写边想,略有札记。雨丝、风片、思绪、墨屑,间杂交错着。姑且附录于下以就教于师友。

米芾

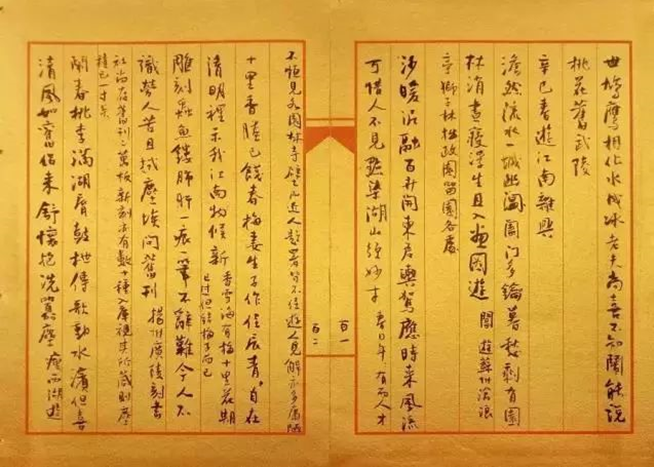

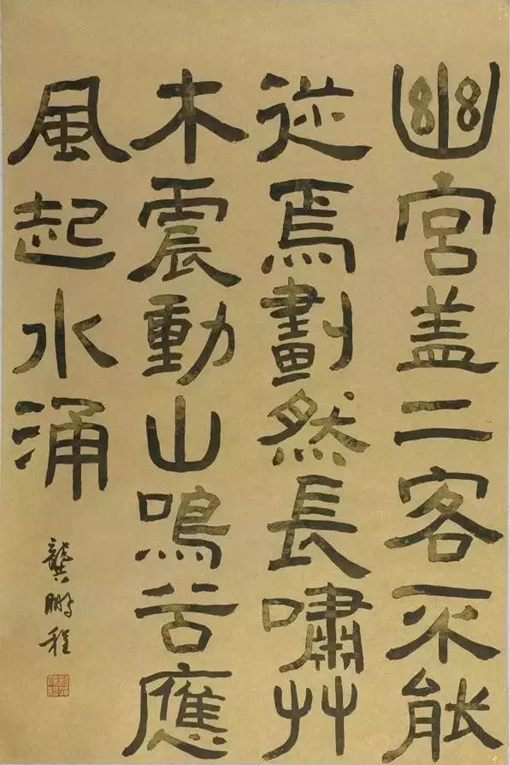

“皇都初度腊,凤辇出深宫”云云,写成四条屏,是仿米芾的。米诗不佳,此亦颂圣而已,无多深意。但字实在好,神气酣旺。我也学他,一样每屏两行。因它是墨拓,所以我选用了泥金纸,都是底色重的,效果上可形成反差。

但是这张泥金纸,可能工艺有问题,滑笔,不吃墨。写时如走在玻璃上,墨却一粒粒结成水珠子。笔迹深浅也不一,要看纸的心情。然而这也好,写字犹如探险,写成另有趣味,总之是不曾有人这样写来展览的。

我的字,许多人都说像米,认为至少是学过米,受他影响。其实不,我于米颠未下过功夫。偶尔写之,入纸便知笔法迥异,学不来。本件因纸不受墨,故笔法墨法反而格外显然,尤其可看出与米的差别。

石刻

中国人重视文字,喜欢书写、不信任言说,最明显的表现就是金石刻镂。口说无凭,必需留下字据,而字还要刻镂于金石,期以不朽,这才安心。世界上没有其他民族如此。

具体说,则金早而石晚。商周多铸在吉金上,石鼓猎碣这种就算异数了。旧说石鼓为周宣王时作,但诸家考证,颇疑它不应如此之早,就是因为石刻之成规模,恐怕还在秦。

秦昭王或惠文王时便有诅楚刻石;秦始皇统一天下后又在芝罘、会稽、琅邪、秦山、峄山等地刻石铭功;石鼓也有秦文公、穆公、襄公、始皇诸说。故刻石可能与秦之风俗有关,中原甚至楚越则都是只铭金而少刻石的。“金石可镂”这个词,出自荀子,而荀子就也是入过秦的。

到了汉朝,刻石仍以图像为主,文字甚少,大批文字之刊刻须迟至东汉。这也可说风气之扩展毕竟还须要时间。

但自兹以后便一发不可收拾了,刻碑、刻石经,皆洋洋洒洒,蔚为大观。如石门诸刻,或后来的山东莱州云峰山石刻、泰山经石峪等等各处刻石或摩崖都是成片成片的。

云峰山石刻,旧说为郑道昭。今人研究,认为作者可能有好几个。但无论如何都是惊人的,在山林烟树之间,顽石磊坷,云气徘徊,文字便兀然峙立于此千余年。

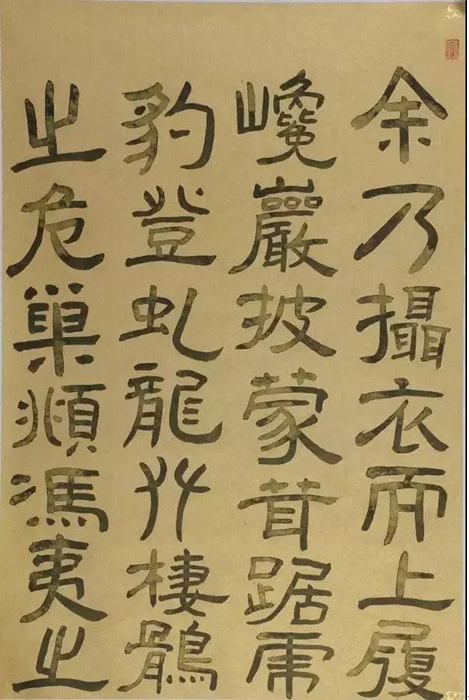

云峰刻石,有紧峭者、有疏宕者、有端庄者。我较常写的是登云峰山论经书诗,而非一般艷称的郑文公上下碑。上下碑以圆笔胜,端庄雄浑,论经书诗则颇有方笔、有波峭。不是哪个更好,而是练字是要能对自己有益,我字圆熟,故豪逸有棱角的字更能药我顽疾。写这类字,须格局雄阔、体势舒张,而篆隶之意含藏其中。

《魏书·郑羲传》说郑道昭“崇儒敦学”。今云峰刻石中慕道求仙之作甚多,大基山诸刻尤然,有仙宾诗、安期子、羡门子、咏飞仙室等。论经书诗则是可以印证《魏书》的材料。南北朝士族,咸以儒学为基,虽崇道信教,而这个基底是不动的。北方的郑义、郑道昭如此,南方的王羲之家族也是如此。

墨说

世谓蒙恬造笔、蔡伦造纸,而不言墨之起始。然黄帝得玉,琢为墨海,盖自仓颉造字以来即已有墨,与文字同阐天地运化之几者也。《礼记·玉藻》曰:“卜人定龟,史定墨”,《周礼·占人》有史占墨,又云卜师“致其墨”,注曰:“熟灼之,明其兆”。是以墨效占,史之职也。以此通天人、明吉凶,故史多名墨,失其守则墨涅之,若《左氏》云蔡墨等,皆其类焉。墨之神异通灵盖如此。后世不慧者,辄令饮墨汁,产后血晕及须合金疮者亦令服之。又《神仙传》云:“班孟能嚼墨,一喷皆成字,尽纸有意义”,及《舆地志》载王肃住东斋,夜有女子从地出,称越王女,与肃语;晓别,赠墨一丸;肃方欲注《周易》,因此便觉神思开悟等,胥同旨趣,岂仅工艺事哉?战国有名翟者,以墨自誓,张天志明鬼之说,倡为兼爱非攻,摩顶放踵以救天下,或犹得其遗意耶?自墨家之道不传,而文人墨客舞文弄墨,与诗人骚客等伦。然扬雄序《长杨赋》曰:“聊因笔墨以成文章,故借翰林以为主人,子墨为客卿以讽”,后世墨客则或不免于劝也。其泼墨染翰,且由文辞溢为书画,写状山川、点窜物色,墨事日广而艺技日滥。宋苏易简以降,若李孝美之法式、晁贯之之经、陆友之史暨明季方于鲁、程大约、方瑞生之谱,图式花样、记录制法,聚松心之烟,缩油麝之香,玄工物华,粲焉足观,亦皆可备见文墨之美。然技出于道、艺成乎天,天以人隔,墨事犹有未尽其妙者也。

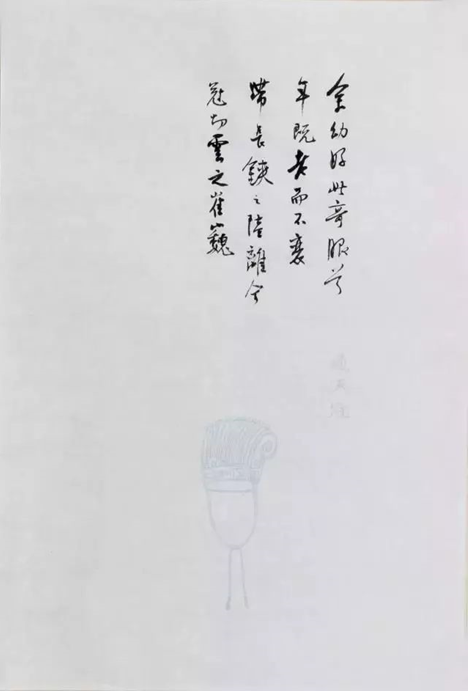

笔说

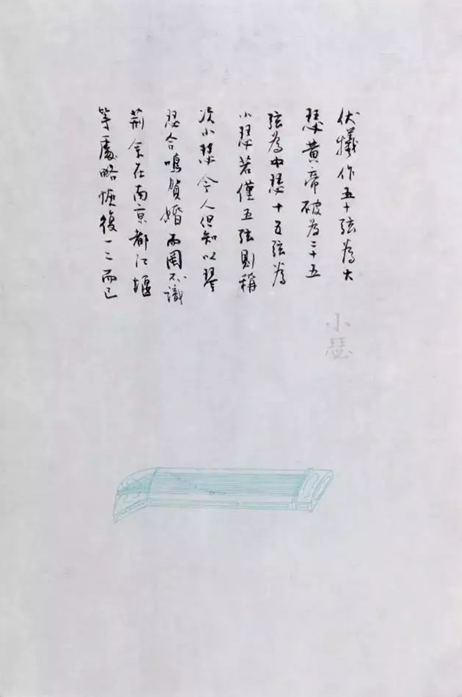

吕晚邨博学多才,凡天文、谶纬、乐律、兵法、占卜、算术、青鸟、丹青,梵志,莫不洞晓。能弯五石弧,射辄命中。余至握槊投壶、弹琴、拨阮、摹印、斫砚技艺之事皆精绝。其丘震生笔说曰:“山谷老人言良工为笔,其挥毫也,犹郭泰论士然。毫为兔、次羊、次狸,又次辅之以苘。兔最贵,必亲以羊狸,辅之以于,收中材也。然是物也,终日握而不败,毕无损手挥毫之道,则最贵多欤?有工丏,聚苘而束缚之,参以羊狸,渲笔为衣,固仍然毫也。于是乎吉蛤蒸獭猩死鼠鬣鸡翮之属,则皆得起而赫毫,毫之无如何也,然而其二则贱矣。”下注:一、绕指柔,妙手脱丸,无形有剑,杀人如麻,何须百炼?二、游戏自在,长年汤将,群了打棹,有何老子,大悟于棘道。三、欬珠,膈膈膊膊,以藿肠,磊磊落落,生夜光,曾不若一囊坐北堂。四、姥胎鬓,西林东涂,奈何为婆,独不见黄口小儿鼓龙胡。五、金仆姑,动身向天仰射云,云中委羽何纷纷?六、无心散卓,不立文字,指挥如意,天花坠地。七、鹘落,秋风震翮,草枯眼疾,为君前驱,百不失一。八、小梯媒为神智马留,何如望火马,不见墨头公满天下。九、横行,起赤城,流丹精,破宛陵。十、醉鹤,飞飞摩苍天,实不持一钱。乃为丘震生读笔所作介绍文字。苘,音顷,叶似苎而薄,实中大麻子,一名白麻。笔杂以麻,取其善吸墨,然书竞不即涤,则麻易折。

以上,不知由何处抄辑而得。说笔者众,姑录此谩语一则以示概。

独步

旧尝作独步两字一大幅,自谓闲庭独步之独,非横行天下之谓。又记以诗,说:“雕龙射石两堪夸,久矣情怀别有家,我避尘寰耽索漠,步虚声里梦桃花”,自以为颇有意趣。可惜字不行,每遭友朋耻笑,说你的缺点全显示在那两个大字上了。今偶以废纸放笔为之,祈湔前耻。

字都是一个个的,一张纸写一字,与“墨家”系列相同,可合起来看或读,但基本上各字独立。书法,一般都说是写字,这就真是写字了。一次只写这一字,这一字就要见你全般本领全般精神。而且这一字可能是行是草,兔起鹘落,杀字入纸,大概十分之一秒就完成了,淋漓自水中出,往往自己也还没弄清是怎么回事呢!

日本现代书法,以抽象画的方式胡整了一通以后,洋人叫好而国内齿冷,乃退回来,发展为少数字派。不解散字形、脱离意义,而是写一两个字或三几个字,什么崩坏啦、一枝花啦,以小见大,巧造拙趣。但基本上笔法都不行,只在刷染涂抹、切尾截头等方面逞其谬稚。国人现今也颇有不少人效颦此东施。我不干这等勾当,虽一字,亦自有堂堂者在。

题诗

七步题诗,世所艷称;其实并不罕见,古人常有。我自己也有不少经验,且不待七步,往往落笔即成。例如过去在台湾办南华大学时作了一套藏书票,其中一帧上面画了一位小沙弥静坐蒲团上。画完觉得上头还空,便写一小诗上去。原无构想,落笔便成一绝,曰:“久矣读书忘岁年,优游经籍乐其天,庭前唯见花发落,珍重人间自在缘。”发行后,很有些人喜欢这一帧,大陆梅花奖得主刘静初见我时就说:“嘿,我会背你这首诗呢!”

以我所见,老辈作诗作文,更捷于我者也甚多,因此这只是好玩,根本算不得什么。曹植那一首,关键处亦不在七步,而在于生死交迫之际,性命系于俄顷,却要吟出这恰如其分的诗来,不乞人怜而动之以情理,彼此身份、地位、关系又要拿捏到好处,这才是真难。诗人之性情,胸襟,令人叹服!

我们这呢,则只是作耍。这次写字也当做耍,成一打油诗曰:“堆掷水墨戏无端,快拟雄文肆一欢。哀乐吾生方有待,庭前花发破禅关”。这难道是“山谷花气熏人欲破禅”,影响进了我我意识海吗?

述书赋

余征人善怀,感思秋风。故纵浪游戏,懒役雕虫。而《书艺丛谈》忽欲重椠,乃为绪语,以继谈丛。曰:

意以象立,神由思至。象丽乎天、存乎地、感其人、而见于事。抟彼意象,遂成文字。离合动静,诘屈隂阳,蟉虬回迂兮,或隅或方。轩云龙龟鸾之妙婉,肆刻符金错之铿锵,破鸿蒙而结篆,飞灵宝之玉章,五十六体,状式琳琅。

唯其体以时变,流略斯纷:周秦以上,契骨甲而镂金玉,彬奇籒而蔚古文;斯篆代兴,悬针玉筋;僮隶濡翰,解圆为分。一时蠺头雁末,凿石运斤,碑碣铭颂,胜构如云。又或驰骤而为草,亦尝急就以成篇。墨 气入纸,会玄素而多妍;笔形见势,生隂阳以合天。虚实刚柔,体象翩韆,徐疾掠涩,妙在笔前。

后人追味其妙,寖多笔法之传。八法九宫,外拓内擫,颇申戈戟之威赫,亦效游女之便娟。摹山隂而智永,诵黄庭而法印。建霓旌,宣阁帖;附崇墉,谱笔阵。然拨镫授书,隐术竟凐讹于宋明;妙谛刻板,风力乃莫窥彼魏晋。

于是旁求碑榜,取象金石,霜毫若刃,骨气斯振。惜乎横钉植槊,巧密难藏形拙;方头逆尾,支离反矜势峻。故道远而迷,帖学复进。虽时序之或因或革,亦人心之有逆有顺也。

原夫书道奥区,归本性情。心闲手妙,宛转关生,谬以笔法绳尺,未为的评。顾笔墨裁度之雅、锋镞提按之精,安排布勒,岂其可轻?学由默识,迹以心清,笔正者宁非心正?技进者终于道成。作者仰天风而写流水,拟大象而阵甲兵,纵横艺苑,便可擅名。至若义路仁居,养其刚大之气;史锄经畬,备兹慎独之娱,闳中肆外,文与道俱。又或邈乎两仪未判之始,立于一画无朕之初,偶然欲书,路远愁予,其道集虚,澹泊之余。是皆哲匠眇思,示人坦途,吾欲与之而迁化兮,非其人而谁与?

学书九十二法

书法,是文字的艺术,简单说就是要把字写好,写得有美感。

但字要怎么样才有美感呢?古人首先是用自然美来拟想的,如一点要似高山坠石、一横要似千里来云之类。用这种拟况物象的思维,想象那一点一画如何写出气势、写出动感、写出韵律来。而这时,考虑的乃是字的一笔一画。

这种考量,由汉代发展到南北朝后期,经典成果,就是大家都知道的“永字八法”。永字八法是整个笔法思考的结晶,简单明暸,最便后学。那时当然也有不少针对篆书、隶书、草书的笔法笔势论,但因篆隶诸体都不流行,而且常讲得囉里八嗦,故一般练字者都由针对楷法的永字八法入手,以便掌握楷书的点画撇捺。

可是永字八法只是针对一个字中的一笔一画,这一撇一捺一钩一趯,脱离了永字,组合成其他各个字时又该如何安置呀?且中国文字很复杂,独体为文(如日、月、木、火),合体为字(如明、林、焚、杲),一个字又常有若干部件,如品、晶、森、焱,是上一下二,三部分组成的;倒、拔、杨、柳,是左右两三部分组成的;宜、室、宜、家,是上横下竖两部分组成的……。针对这些字形的结构组织,难道又不该考虑考虑应怎么写吗?还有,楷书的特点是规整方正,但如此规整,在审美上就会出现一个大问题:呆板。怎么避免呆板呢?这些,都是早期书家还没想过的问题。

于是隋唐就出现了结构论。我们现在说的“书法”一词,即起于隋唐。隋唐谈艺,最重法度(现在有些半吊子,一谈唐代,就颠狂谈草,以为此是盛唐气象。你一听就知他根本还没入门)。以致我们现在学写字,几乎每个人都由唐写起,不是欧、虞,就是颜、柳,因为他们法度最谨严,足供后人效仿。而唐人之法,结构便是其中最重要的部份。

开始谈结构的,是一位僧人叫智果。他采用佛经的颂体写了《心成颂》,提出许多写字的形构原则。例如一个字往往右角要斜高些,如人耸右肩,左下角则要拉长一些,如女子照相时要伸左脚放前,这样整个字就不平板了。尤其是有些上头宽的,如宣、宁、台、尚等,均须“回展右肩”;而字有脚的,如月、典、其、类,则要“长舒左足”。诸如此类,因是颂体,念起来颇似歌诀,所以立刻引发了效法,唐欧阳询、张怀瓘等大家均有响应。后世论结构,往往编成口诀,让学童琅琅上口,渊源即来自此。

后来元陈绎曾,明常谆,清王澍、蒋衡等人对此又不断推衍,到清末黄自元编《间架结构摘要》时,结构原则已经多达九十二项了,故一般称为九十二法。黄自元所写的字帖也因此广获初习字的学童采用,依之入门。

社会上重视此等组字结构法,自有道理。结构是骨架,一个人骨架歪了,四肢能摆得正吗?结构又是组织,眉眼唇鼻须看搭配,不是个别好看就行。因此有些书家,你看他个别笔法虽不甚谨饬,但整体风神却甚好;某些人,一枝一节虽也撇捺可观,合拢起来却没法看,凤眼搭上了猪鼻。赵宦光《寒山帚谈》说:“能结构不能用笔,犹得成体;若但知用笔,不知结构,全不成形矣”,讲的就是这个道理。

我小时学写字,也学过黄自元。老辈以为俗,乃取径于柳公权。其后泛滥,茫无所归,回思旧事,殆同梦寐。今夏端阳,忽思作字以厌不祥,遂写九十二法。以为一时信笔游心,而或亦可提供小朋友们练字之用也!在杭州办书法展时,也正好印出来送送人。

由于社会变迁、文化衰亡,这九十二法近年已不流行,许多人甚至没听说过,因此我写这本小书也略有推广旧法、提倡结构之意。早先启功先生亦重结体,但似乎并不熟悉或不知有此旧法,故其论诗绝句说:“用笔何如结字难?纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。”乃于九十二法之外别求所谓黄金律者。他的心得当然很可贵,可是我以为旧法亦不宜废弃,仍是可参考的。

过去印这种字帖,或嫌黄自元不够好,坊肆常会剪辑欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫等人的字作为样例。这当然更好,但原字书写时自有脉络,摘出孤立地看,终不免板滞,就像《圣教序》虽也集王集得精采,但与兰亭诸帖中的王字相比就显得呆。所以我还是自己写罢!

先作大字,后又写了一本字体稍小的。现在印的是小字本,文字参考了一九九三年中国书画研究会的版本而略改了些错误。我的字,当然不能跟前贤比,但一人有一人之风格,写时也较可针对各法之需求,试用不同之笔法来演示结构,因而可能还有点裨益初学的作用,亦未可知(基本仍是柳,但也参用了其他家笔法)。

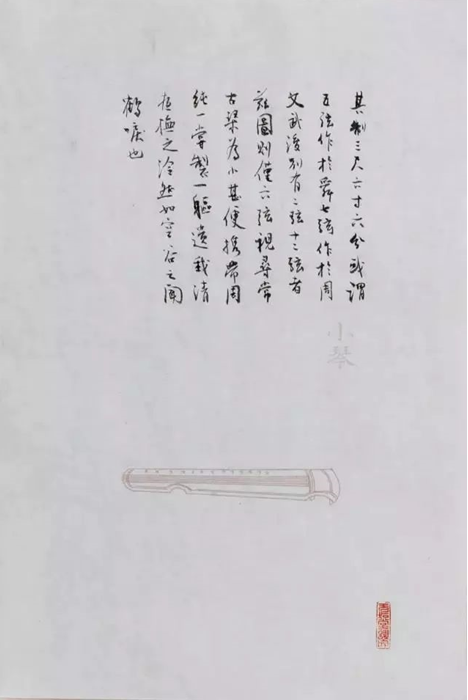

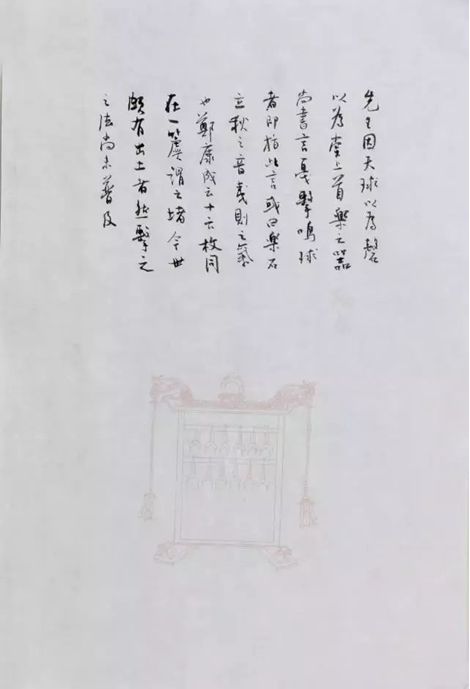

跋少林寺混元三教九流图赞碑拓本

少林寺乃禅宗祖庭,人皆知之,而不知其混融三教也。其门首牌坊,即首阳道人朱载纶所书,此碑则朱载堉书丹并篆额。载堉乃朱元璋九世孙,精习天文律吕,着有《乐律全书》等。今传古琴谱,亦多由彼传出。自署酒狂、三教九流中人,故刻小山禅师行实碑而竟于碑阴作此三教九流混元图也。盖一时兴到,而少林寺不以为忤,故能成此妙品也。当时曹洞宗风几乎断绝,赖小山禅师振起之。小山名宗书,小山乃其别号。不惟大阐宗风,抑且命弟子蕴空、常忠传曹洞于江西建昌;无明、慧经传于福州鼓山涌泉寺,可谓少林中兴之祖。故尔时亦有此气魄包孕三教,非徒与朱藩王作耍也。余数往来少林,颇爱此图,讲学燕京国学小院时,即张此拓以示宗旨。惜世无酒仙狂客暨能续小山禅师者同证此图也。

文士书

我的论书文字,于二00一年集编为《书艺丛谈》,二00七年又增补了大陆版。但事实上它们并不能孤立地看,还应与我《文化符号学》《中国文学史》之类论述合观。孤立地看,与其他人论书法也差别并不大,实则整体意见迥异。

因我是由整个中国文化的性质看书法,把文字、文学和文化合并起来看。而文字形成的艺术,正是文学与书法。文字、文学、书法之间有太多骨血联结之处,完全无法析分,只有贯通合观才能瞧出端倪。传统上都说诗书画,而其实画只在宋代以后才与诗书相合,不像诗书自来就是一体的。如果要说艺术,中国的艺术,事实上传统只有两项:就是文学与书法,绘画附之,其他都是杂艺。刘熙载《艺概》只论文学与书法,就是这个缘故。

你可以说这是偏见,但无奈它就是事实、就是中国文化的特点。避开这点或不承认它而去乱扯,是无聊的。因为中国本来即是个以文字为基干结构起来的社会与文化,不懂文学与书法,根本就不可能懂得中国。所以依我之偏见,我不太看得起当代借径西方政治社会学理论框架来讨论中国社会的论著,也不甚认同参照西方哲学以言中国思想的言说;对艺术界美学界同行仅知建筑雕塑等造型艺术、音乐戏曲等表演艺术而未深入文学与书法堂奥,更不以为然。因此我之论述,同声者少,大抵也就是我自说自话而已。

我也喜欢如此,一如我写字,山花自媚,聊以适性而已。谁知友人叶树奎在台北开了个时光艺术会场。他是王仁钧老师早年的学生,性近隐逸,欲以艺通于道。办艺廊,只是拿自己的房子找朋友来雅集罢了。每周只有三天下午,他们渡江来开门做展览,招呼朋友。我也常去那儿与辛郁、管管、李锡奇等现代诗人画家们聚谈。因老师曾在那儿办过一次书展,灵奇俊逸,妙想犹如少年。故谈来谈去,他们竟怂恿我也办个雅集式的书展。于是于二00八年底开展,配合演讲、座谈、写春联等活动,把师友全拉来玩了一通。打出的旗号说是要恢复文人书法,实只是雅集。

后来又在澳门、厦门、杭州等处接着办了几场书艺展,性质如故。例如在杭州那次,在唐云艺术馆,夜里就把菊花都搬上楼去,蒸了几大盆湖蟹,持熬煮酒,据案啖之,杂以诗话歌啸。不知是办书展呢,还是找了题目聚人来玩。

我的字,当然也不因陆续办展而有了什麽长进,但这对我亦未尝无意义。原因是我对写字太不经意,平时罕得练习。自以为如学会了骑单车一样,技不离身,不必时时温习,只要上车就能骑了,所以一年难得好好写上几回。为筹备展览,可让我对写字较为敬肃起来,专心致意地写写。一个人的字,模样与风格又基本上是差不多的,写字不是杂耍,也不须耍花样、变着体貌去娱人;可是这么一展览起来,就显得单调,黄茅白苇、一望靡余。此时就须考虑整个展场的表现方式,利用纸张之大小、色泽、质地、裱褙之样式,展场之搭配等等来调剂,书体上尤应参差变化之,以免审美疲劳。凡此,虽均非书法艺术之主体,但稍用心于此,对写字之体会仍是有帮助的。像草隶篆籀、擘窠大字,若非办展,哪得机会写作?不同纸张及书写形式之探索,对写字的人来说也是美好的经验,趁机再临临碑帖,更是获益良多。

当代书家,与我有同样体会的,应该不少。可是他们或许又太耽溺于这种展览经验了,被现代展场的体量、面积、空间,裱褙形式所导引,追求新的展出效果,而忘了书法的本质并不在此。另有不少人因展览而销售而成为市场宠贵,即以此为身价,误会了价值与价格间的分野,也是令人遗憾的。

我不敢如此,只希望能慢慢再多写些,逐渐印证或接近我所理解的中国书法真精神真性质。同时也拟再多想想,对中国书法精微深邃之理趣,有更多体会与阐发,游艺以通乎大道。此愿,似微而实奢,知者当怜我之狂悖也。

龚鹏程

龚鹏程,1956年生于台北,当代著名学者和思想家。著作已出版一百五十多本。

办有大学、出版社、杂志社、书院等,并规划城市建设、主题园区等多处。讲学于世界各地。现为世界汉学中心主任、北京大学中文系教授。擅诗文,勤著述,知行合一,道器兼备。