前 言

中华文化,博大精深、源远流长。纵观我国五千年的文明史绵延不绝,是因为各种文化传承不断、载体纷呈。而最主要的载体之一就是中华文字。我们的祖先从远古的结绳记事到造字到六书的形成,中华文字就成了中华文明的精粹,有了中华文字,中华文明史才得以完整记载、绵延数千年。

中国古印章,也是中华文明的重要载体,主要以篆字为印文,来源于实用信记,发展出众多功用。从史学上来看,它不仅可以裨补史志之遗漏,还可从独特的视角窥历史之一斑,可以说,方寸之间述说着历史的变迁。

中国印章自商周就已出现,春秋战国时已广泛使用,到秦汉时期更是达到了一定高度。然而,当时的印章只停留在实用用上,制作印章也只是工匠行为。一直到明中晚期的文彭与何震时期,印学才算是开始具有了学科地位。到了清代及以后,一大批印人涌现,何震开创的皖派、程邃的歙派、丁敬的浙派、邓琰的邓派等等,可以说流派纷呈,开启了中国印学的辉煌篇章!

中国印学是从篆书和篆刻演变而来的一门特殊学科,涵盖了中国古文字研究、中国古印章鉴考、中国历代印章文化的研究、制印技法流派的继承和发展等。2008年9月,西泠印社联合中国艺术院中国篆刻研究院向联合国教科文组织提出将中国篆刻列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的申请,2009年10月获得通过,标志着中国篆刻艺术作为全人类精神文明的成果和重要的文化遗产,开始受到全世界的关注和重视。

我们这次展览的目的,是力求以精简的文字、具有代表性的图片作为展出载体,通过查阅大量文献资料,结合我们对印学的理解,整理出一条中国印学起源和传承到发展的脉络,供初涉印学者学习借鉴。所整理的内容或许存在疏漏和谬误,但不损我们弘扬印学之初心。我们期望能让观众在观展期间对印学有一个初步的了解,更希望有志于中国印学的部分观众更加热爱这门学科,从而让更多人参与到弘扬中华优秀传统文化事业中来。

文字起源

(一)

远古时候,人类的祖先就有了语言但没有文字,为了生活方便,人们发明了以结绳的办法来记事、记数。这种结绳记事的方法算是具备了文字的性质了。

(二)

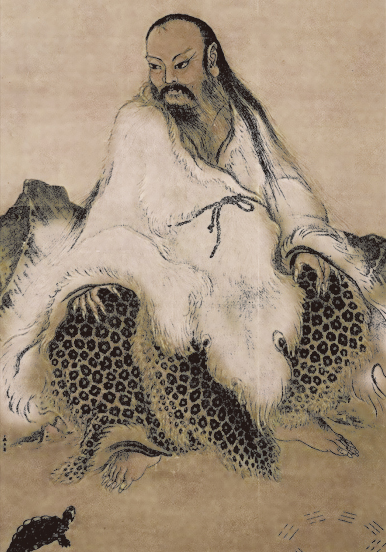

大约在距今7000年左右,相传人文始祖伏羲皇帝创造了阴阳学说,研制出用来占卜的八卦,以长短画“--”和“—”分别代表阴和阳,用三个这样的符号组成八种形式,叫八卦,每一卦代 表一定的事物。这种长短画组成 算是具备了文字的形。

伏羲先天八卦

伏羲画像

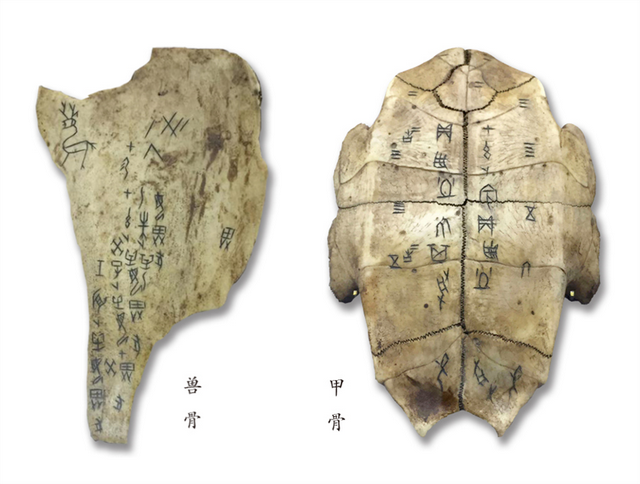

(三)

有了八卦图的形参考,人们借鉴这种刻画,生成一些简单的图形代表一定的事物,这就有了文字的雏形。后来随着八卦使用的扩展,人们将所要占卜的内容也就是“卜辞”刻在龟甲和兽骨上,便于重复使用和保存。这种刻在龟甲和兽骨上文字就是我们今天的“甲骨文”了。甲骨文可以说是中华文明史上严格意义上最早的文字。

(四)

相传黄帝时的史臣仓颉,奉黄帝之命研习八卦,广泛收集民间的图画文字并加以整理,创造了有系统的象形文字。随着人类的进化和社会的发展,单一的象形文字已不能适应日常生活的需要,人们开始更加广泛的造字,逐步实现了造字六书(象形、指事、会意、形声、转注和假借)的形成,这就有了完整意义的中华文字。

(五)

蝌蚪文和甲骨文一样是中华文字名副其实的古文字体,其产生年代应该在商晚到东周时期。据史书记载,因用漆将文字书写在竹简上,下笔时粗收笔时细,形如蝌蚪,故得名。

(六)

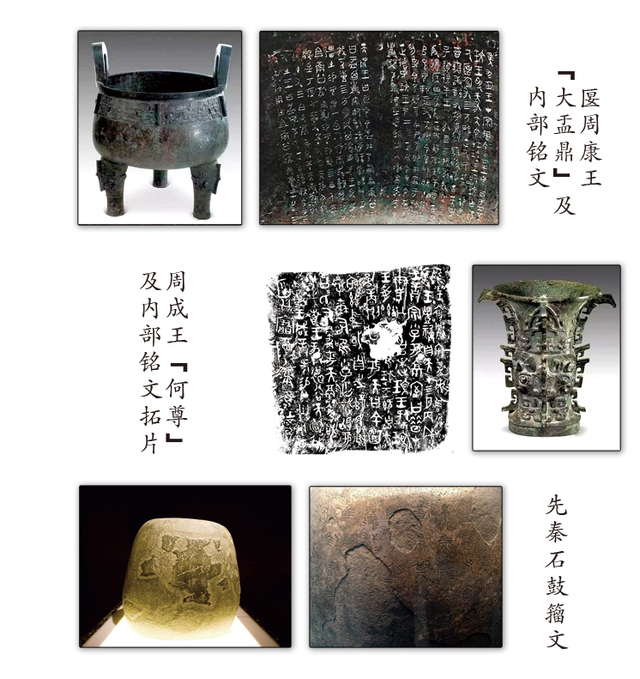

大篆,广义指秦国文字和其他六国文字(即小篆之前的文字),包括甲骨文、金文(或称“钟鼎文”)、石鼓文(遗存石刻文字)与籀(zhòu)文(金文之繁化)。狭义上指继承西周大篆的秦国文字,包括籀文、遗存石刻石鼓文。籀文是春秋和战国时期秦国的主要文字,其他六国使用的字体仍为古文。

东汉许慎所著《说文自叙》中描述有“周宣王太史籀著大篆十五篇,与古文或异。”,并收录其所见过的九篇中的225字在《说文解字》中,故得名籀书或籀文。

(七)

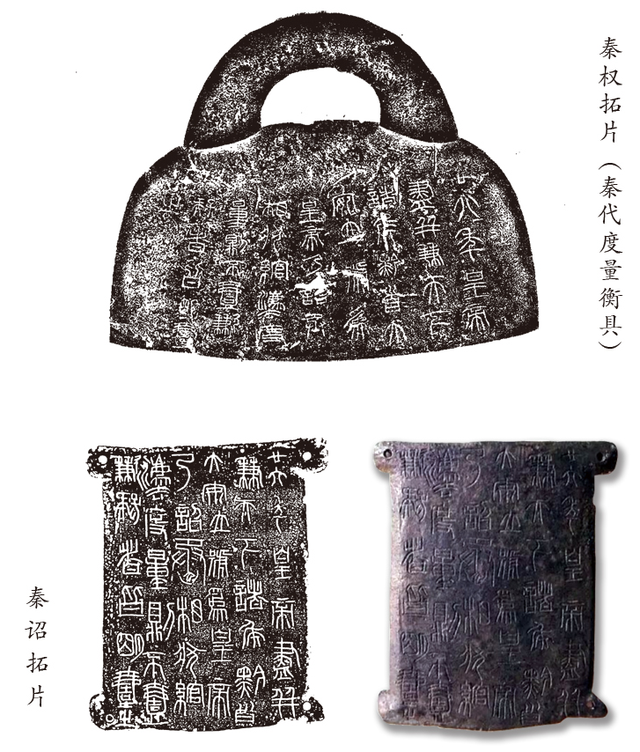

小篆,也称秦篆,秦朝丞相李斯所作。周室衰微文字各异,秦朝统一后,李斯上奏始皇帝统一文字获准,故有李斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆在大篆基础上省改而来。小篆的主要特点是所有笔画粗细基本一致,以便于书写。

(八)

八体书,秦始皇时候规定书体有八种:即大篆、小篆、刻符(刻、画在符节上的文字)、虫书(写在旗帜上或符节上的文字)、摹印(刻在印材上的文字,摹,规也,即规画大小)、署书(如现在的榜书)、殳(shū)书(刻在兵器上的文字)和隶书(有别于汉隶,小篆简化后,接近汉隶)。总体来说,八体书还是以大、小二篆为主,其他六体只能算技术变通。

六体书,西汉初年,萧何入咸阳,收集文书图籍,制定法律,仍按秦朝的八体书。到新莽(公元8~23年)时,改制为六体书:即古文(蝌蚪文)、奇书(与古文而异者也)、篆书(小篆)、左书(左 ,由佐字,即秦隶书)、缪(móu)篆(摹印)、鸟虫书(书幡符信等)。这时候,八体中的刻符并入篆书。

(九)

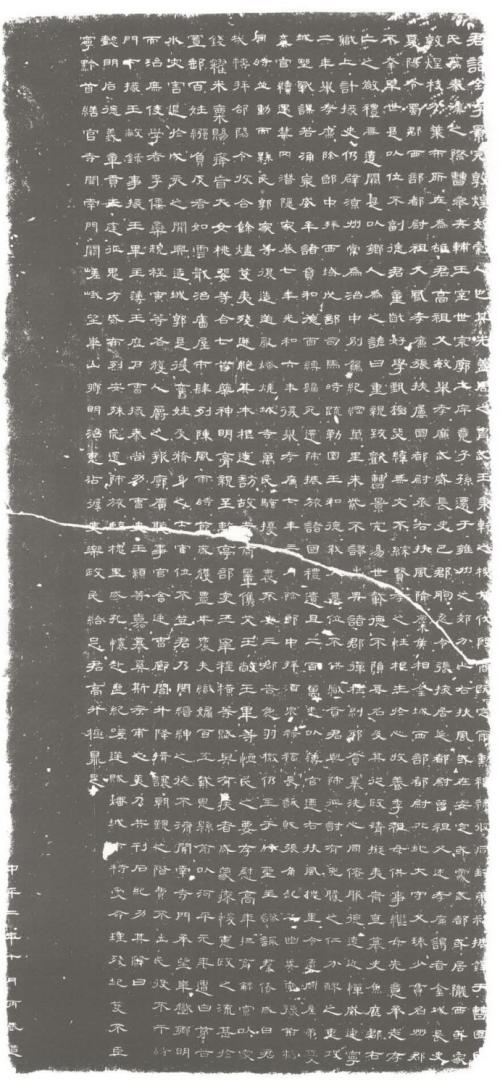

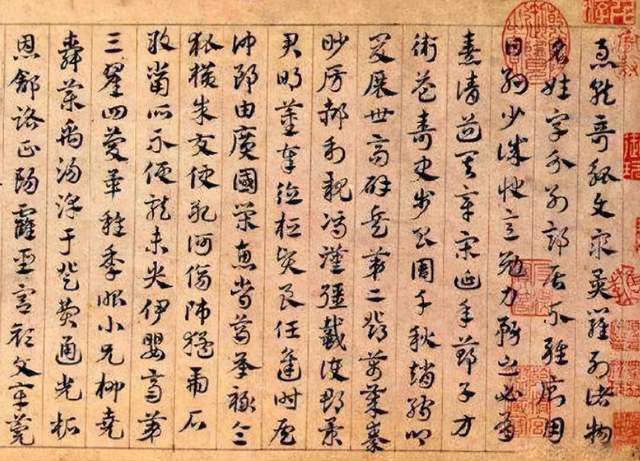

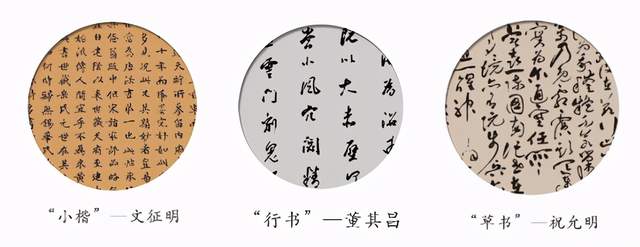

汉朝兴盛以后,由于地域广大,事务繁多,制定律法及规章制度、书写公文等需要,隶书便流行起来,篆书就越来越式微,同时,由于在一些特定时候,比如军情紧急时,书写要求快速简洁,就出现了草书,汉时出现的章草(代表作品有汉元帝时史游作的《急就章》等)就是代表性书体(其实,早在秦末还在用篆书的时候,书体已经有了草化的特点)。到魏晋时期真书、行书、草书占据主导地位后,篆书就只用于一些特定场合了。到清代,由于印人辈出,反而使得篆书大兴,这也从侧面反映了篆刻在中华文化中的重要地位。

篆字使用终结于汉,并演变出了今天的汉字,它是汉民族与汉文化发展的一个关键节点,两汉近四百年江山奠定了今天的龙脉文化。

(十)

总结:汉字的演变过程,就是一部中华优秀文化史!文字起源于生活所需,发展于社会进步。

自我们的祖先用结绳计数记事开始,算是有了文字的应用,经历漫长的岁月,到八卦的产生,就有了文字的形体,到黄帝时候仓颉造字,文字就同时具备了形体和应用功能。当然,人类的智力开化要永远早于文字,就拿我们近现代发掘出的河姆渡文化、红山文化、仰韶文化等,都有5000年到7000年的历史了,从出土的文物来看,当时还没有文字,但已有了一些记事的图形。

西周到春秋战国时期,是文字应用、发展的高峰,已经完全满足了跟语言同步的需求。而秦汉时期,则是字体规范、演变的关键阶段。此一时期,也是书法审美意识形成、发展的重要时期。大篆经过省改变革成为小篆,隶书由古隶逐渐成熟为今隶,草书也在这一时期出现。隶书和隶草的发展,孕育了真书,也孕育了今草和行书,并奠定了书法和书法审美的基础。